水虫情報一本勝負

監修:斉藤隆三先生

東邦大学医療センター 大橋病院

皮膚科 元教授

気温が上がってくると、気になる水虫。現在、男性の約4.5人に1人が悩んでいるといわれます。今年こそ治したいという方へ、役立つ情報をお届けします。

ジメジメした季節に注意

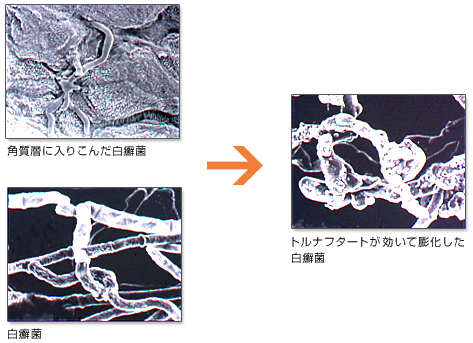

水虫(たむし)の正体は、白癬菌というかびの一種で、皮膚の一番外側の角質層に寄生しています。冬場のように低温で乾燥している状態では、なりをひそめていますが、春先から夏場にかけて高温でジメジメしてくると、増殖して患部を悪化させます。

角質層は、外部の刺激や雑菌から体を守るために、大変強固にできています。そのため、いったんそこに白癬菌が住み着くと薬剤が浸透しにくく、なかなか死滅しません。しかも、白癬菌の生命力は強く、はがれ落ちた皮膚の破片の中でも生きているといわれるほどです。

そのため水虫の治療には、角質層に成分がよく浸透して、効果を発揮する薬剤を選びましょう。症状が消えても、しばらくの間は根気よく手当てをすることも大切です。

白癬菌の性質

白癬菌は汚れを好み、温度15℃以上、湿度70%以上になると暴れ出すといわれています。ふだんから、患部の冷涼と乾燥、清潔を心がけましょう。

「かゆい」だけじゃない!

足がかゆいだけが水虫とは限りません。水疱ができたり、痛みが出たりする場合もあります。以下は水虫のタイプとその症状です。

趾間型

趾間(足指の間)に白色浸軟(ジュクジュク)をきたし、やがてびらん(皮膚が割れたり、むける)となり、その周辺に鱗屑(皮膚のカスがはがれる)が見られる。かゆみが強いが、びらんになると痛みが出る。2次感染を起こしやすい。

小水疱型

夏に多い型。かゆみが強い。軽度の発赤のほか、半米粒大の小水疱が密集したり環状に配列したりする。足にもっとも多く見られる。

角化型

足底全体に皮膚が乾燥し、かさかさした状態。かゆみは少ないが、角質の増殖が見られる。夏に悪化するが、冬でもかかる。治りにくい。

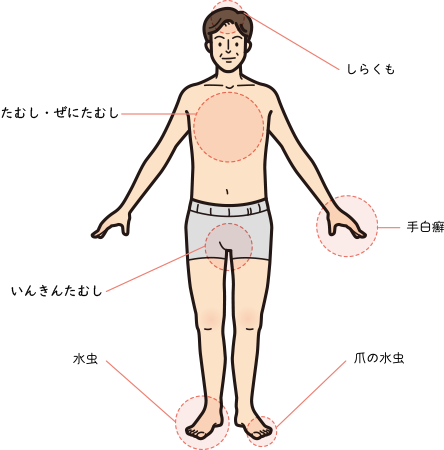

頭やからだ、爪にもできる

水虫(白癬菌)ができる場所は、足だけとは限りません。イラストのように、頭や体部にもできる可能性があります。

白癬菌が寄生する場所によって俗称があります。

頭部白癬

しらくもと呼ばれています。

体部白癬

小水疱性斑状白癬。たむしと呼ばれています。形が銭に似ていることから「ぜにたむし」といわれています。

陰股部白癬

陰股部や臀部にできるのは「頑癬(がんせん)」。俗称「いんきんたむし」と呼ばれています。

足白癬

足にできるのが、一般にいう水虫です。

爪白癬

爪水虫。治すのに大変苦労するタイプです。

本当に水虫ですか?

「足がかゆい」「足の皮膚にポツポツとした穴ができた」からといって、水虫とは限りません。水虫に限らず皮膚病は、症状を見ただけでは判断に迷うものです。

間違った手当をすると、かえって症状を悪化させる原因にもなります。

とくに手や足にできる皮膚病は、貨幣状湿疹や接触性皮膚炎のように、水虫によく似た症状が多いもの。水虫も皮膚病も、正しい症状の判断、正しい薬剤の選択が治療の基本です。

水虫とよく似た症状に注意!

接触性皮膚炎

原因物質に接触することで起こる皮膚病。いわゆるかぶれのこと。かゆみ、ときには痛みもある。

貨幣状湿疹

円形の湿疹病変。しょう液性丘疹(ジュクジュクした腫れ)と鱗屑(皮膚のはがれ)がみられ、しばしば湿潤する。かゆみを伴い、乾燥する冬にできやすい。

カンジダ症

カンジダ菌の感染症。

紅斑、鱗屑、小膿疱、びらんがみられる。かゆみを伴い、夏に汗をかくときに多い。

掌蹠膿疱症

小水疱を多発して、ただちに膿疱となる。膿疱内に細菌は認められない。難治性の皮膚病。

アトピー性皮膚炎

かゆみが強く、とくに小児に多い。 乾燥型から湿潤型までさまざまな程度の症状がある。

脂漏性湿疹

境界は明瞭だが、白癬のような輪郭がない。季節に関係なく発症する。

治療には根気が必要

水虫は完治させるまで時間のかかる病気です。まずは、症状に合わせた薬剤を選ぶことが大切です。また、症状を悪化させないよう、ふだんの生活にも注意しましょう。

水虫治療4つのポイント

- 冷涼

水虫は高温多湿が大好き。とくに、炎症したり腫れたりしたときには、乾燥と同時に患部を冷やします。 - 乾燥

水虫は高温多湿が大好き。とくに、炎症したり腫れたりしたときには、乾燥と同時に患部を冷やします。 - 清潔

患部はいつも清潔に。刺激の少ない専用の石鹸で洗いましょう。 - 根気

水虫はしぶとく、再発しやすい病気です。かゆみや痛みなどの自覚症状がなくても、しばらくは治療を続けましょう。根気が大切です。

症状に合わせて薬剤を選びましょう

- 腫れや痛みのあるときは、その原因を取り除いてから水虫の手当をします。

- カサカサ型の水虫には液剤。

- ジュクジュク型にはクリーム剤か軟膏を。

白癬をもっと知ろう

病院にくる真菌症者の内訳は、白癬が85.2%と圧倒的です。さらに、白癬菌全症例数に対する各病型の内訳をみると以下のとおりです。

| 足 | 57.0% |

| 爪 | 28.3% |

| 体部 | 7.3% |

| 股部 | 5.4% |

| その他 | 2.0% |

清潔、乾燥で感染を予防

日本人の7人に1人とも、6人に1人ともいわれる水虫患者。男性の場合、約4.5人に1人が水虫だといわれています。困ったことに、水虫は感染します。

水虫の人の皮膚からはがれ落ちた角質層には、水虫菌(白癬菌)が生きたまま残っています。

これを他の人が裸足で踏みつけたり、足ふきマットやスリッパを共用したりすると、水虫が移ることがあります。同居している人が水虫にかかっている場合は要注意です。

しかも、気密性の高い最近の住宅は、人と同様にカビにとっても暮らしやすい環境です。水虫菌は、人に寄生するチャンスをいつもうかがっているのです。

治療・予防のための日常生活の注意点

水虫の治療と予防をするために、日常生活で気をつけなくてはならないことを、以下にまとめました。

- まずは水虫患者本人の治療が第一。効果の高い水虫薬を、かゆみなどの症状がよくなった後も、約1か月間はつけ続けましょう。

はじめは熱心に治療していても、かゆみが消えると怠りがちになります。大切なのは「根気」です。 - 患者本人はもとより、家族の方も足を清潔に保つことが肝心。手洗いやうがいと同様に、帰宅後に足を洗う習慣をつけましょう。手間はかかりますが効果は大です。

- こまめな掃除と湿気の除去で、家屋に潜む水虫菌をできるだけ減らしましょう。洗面所、脱衣所などの水回りや、スリッパ、寝具などはいつも清潔にし、乾燥に留意します。

毎日のフットケア

水虫の治療には、正しいフットケアが大切です。

足を洗うとき、ゴシゴシこすっていませんか?

力を入れすぎるとかえって皮膚を傷つけて、水虫菌を入り込みやすくしてしまいます。石鹸を使い、水やぬるま湯で、やさしくなでるように隅々まで洗いましょう。

洗い終わったら、清潔なタオルで水気をしっかりふきとります。

この状態で水虫薬をつけるのが、もっとも効果的です。

【このタイプの足に要注意】

以下のような条件にあてはまる方は、水虫にかかりやすく、また治りにくい足のタイプです。

- 足指をあまり動かせない

- 足全体がズングリ丸い

- 指と指の隙間がない

- 指先が太くて短い

- 外反母趾である

など

このようなタイプの方は、毎日のフットケアをとくに念入りにし、水虫の予防に努めましょう。